微创技术显威力丨准分子激光联合腔内超声技术助高龄患者重获行走能力

时间:

2025.08.01

72岁的李爷爷(化名)因右侧股总动脉中远段至股浅动脉闭塞,行走不足百米就剧痛钻心。中南大学湘雅二医院桂林医院血管外科团队,在血管腔内超声精准导航下,用一束高能激光成功“消融”顽固硬化斑块,成功开通闭塞的“生命通道”。

下肢疼痛逐渐加剧,血管闭塞正是元凶

72岁的李爷爷右下肢疼痛伴间歇性跛行已有三年,起初他并未在意。然而近两个月以来,疼痛急剧加重,李爷爷行走距离骤缩至不足百米,日常生活举步维艰,这才紧急前往中南大学湘雅二医院桂林医院就医。

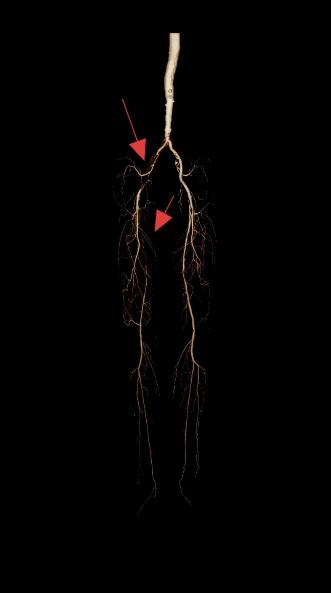

入院检查结果显示,李爷爷右下肢皮温低,右侧股动脉、腘动脉及足背动脉搏动消失,左侧腘动脉搏动减弱。双下肢动脉造影(CTA)更证实其右侧股总动脉中远段至股浅动脉完全闭塞,股深动脉近段也重度狭窄。雪上加霜的是,李爷爷还身患糖尿病、高血压、冠心病等多种基础病,血管条件极其脆弱,手术难度高。

血管外科行政副主任姚松良表示,患者的下肢动脉硬化闭塞症,正是动脉粥样硬化斑块堆积导致血管狭窄甚至完全堵死的恶果。这种病如同“沉默的杀手”,早期可能仅是引发间歇性跛行,极易被误认为是普通腰腿痛而被忽视。若不及时干预,病情会步步升级,进一步发展为休息时也疼痛难忍(静息痛),最终可能导致肢体溃烂、坏死,甚至面临截肢的悲剧。尤其对于像李爷爷这样合并糖尿病的患者,血管病变往往范围更广、斑块更硬,治疗起来更为棘手。

超声“导航”通路,激光“消融”斑块

面对李爷爷的复杂病情,血管外科团队在湘雅二医院驻桂专家王伦常的指导下,联合麻醉科、心血管内科等多学科进行了周密的术前评估。

考虑到患者血管闭塞段长,传统支架植入不仅空间占用大、再堵风险高,且开放手术创伤大,团队最终决定采用“准分子激光斑块消融术(ELA)+球囊扩张+精准支架植入”的联合术式组合拳。

ELA技术的核心在于其高能脉冲激光,能像“精密切割刀”一般,将顽固斑块分解为微米级颗粒,从而在保护血管内壁的前提下,为后续操作“凿”开通道,尤其擅长处理糖尿病血管病变、支架内再闭塞等“硬骨头”。

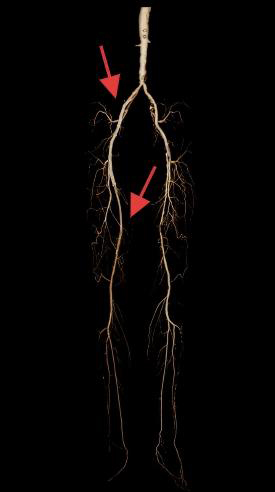

手术室内,一场精准的“血管疏通战”悄然展开。团队首先在患者的左侧股动脉建立微创入口,随即引入“导航透视眼”——血管腔内超声(IVUS)。借助IVUS的高清成像,血管内部的复杂结构和闭塞的精确“坐标”一览无余。随后,激光光纤导管在导丝引导下深入右侧股浅动脉“堵点”,发射激光束消融斑块。清除障碍后,团队采用球囊逐级扩张狭窄部位,最后在关键位置右侧髂外动脉、股浅动脉精准释放支架加固血管。手术历时约两小时,术后造影清晰显示——患者闭塞的血管成功再通,血流恢复顺畅。

术前CT检查结果显示,患者右髂总动脉狭窄、右髂外-股浅动脉闭塞

术后患者右髂总-股浅动脉血流恢复通畅

术后快速康复,技术优势显著

术后第一天,李爷爷的右腿就重新暖和起来,动脉恢复了有力搏动,困扰三年的疼痛明显减轻。术后第八天,李爷爷除小腿轻微肿胀外,已无其他不适,左侧腹股沟微创穿刺点愈合良好,已达到出院标准。

王伦常介绍,对于像李爷爷这样血管条件差、病变复杂的患者,准分子激光斑块消融术有其独特的优势——它能更精准地清除斑块,最大限度保护健康血管,显著降低传统方法带来的血管损伤、支架内再狭窄等风险。

目前,血管外科已常规化应用ELA技术,并结合IVUS精准导航、药物涂层球囊等先进手段,形成了一套针对复杂下肢动脉闭塞的高效、微创解决方案,显著提升了手术安全性和成功率、降低了术后并发症和再闭塞风险。

关注下肢缺血信号,早诊早治很重要

王伦常提醒,下肢动脉硬化闭塞症绝非简单的“老寒腿”,其潜在危害巨大,早发现、早干预是治疗的关键。该病多见于老年人,与吸烟、高血压、糖尿病、高血脂等因素密切相关。最关键的早期预警信号就是间歇性跛行——行走后下肢酸胀疼痛,休息片刻可缓解。遗憾的是,这个信号常被忽视。

王伦常建议,65岁以上人群,以及长期吸烟或患有糖尿病、高血压、高血脂者,应定期进行下肢血管超声检查。一旦出现下肢发凉、麻木、静息痛等症状,或行走能力明显下降,务必第一时间前往专科就诊,切莫拖延。如有其他血管健康疑虑,也可到中南大学湘雅二医院桂林医院血管外科门诊咨询。

依托国家区域医疗中心平台资源,血管外科引进了外周血管腔内超声、准分子激光斑块消融术等先进技术并持续应用。在湘雅专家团队的深度指导下,科室致力于打造个体化、精准化、微创化的血管疾病诊疗高地,不断攻克复杂病例的治疗难题。李爷爷的康复,正是诊疗技术不断突破的缩影,这群“生命管道工程师”正用创新突破年龄与病魔的枷锁——让每一双曾步履蹒跚的双腿,重新踏响生命的跫音。